يواجهون الموت والنزوح.. أطفال السودان في يومهم العالمي

عاين- 20 نوفمبر 2025

في اليوم العالمي للطفل، يصارع جيل كامل من أجل البقاء في السودان، ويواجه أكثر من 13.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وفق تقرير اليونيسيف السنوي للعام 2024، وسط نظام صحي منهار، ومدارس مغلقة، وصدمات نفسية تتعمّق كل يوم. ومع ذلك، يواصل الأهالي والمبادرات المجتمعية خلق جيوب صغيرة من الأمل.

معظم قصص الأطفال المؤلمة في ساحات النزاع المستمر في السودان منذ منتصف أبريل 2023، ولدت عند الأهالي قرار صعباً بالنزوح أو اللجوء. كقصة “أحمد عمر”، أحد الآباء الذين وصلوا إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد فقدان طفله الأصغر (تسعة أشهر) بسبب انعدام الدواء، واضطر بعدها لحمل طفليه الآخرين والفرار بلا خطة.

بحسب إحصائيات منظمات دولية، فقد تسببت الحرب في تعطيل ثلث المرافق الصحية، وحرمت ملايين الأطفال من أبسط خدمات الرعاية. ومع تراجع الدولة، تمدّد وباء الكوليرا؛ ففي شمال دارفور وحده، حذّرت اليونيسف في يونيو 2025 من أن 640 ألف طفل دون الخامسة مهددون بالكوليرا. ورغم حملات التلقيح وإنشاء مراكز علاجية، يبقى الخطر أكبر من قدرة الاستجابة على احتوائه.

يقول أحمد عمر لـ(عاين): “الخوف من فقدان أطفالي جعل الرحيل ضرورة… مشينا ونحن ما عارفين نمشي وين، لكن كنا عايزين الأولاد ما يموتو بس”.

رحلة شاقة لعمر، انتهت باستقرار هش: مشروع بسيط، ومدارس للأطفال، وانقطاع مياه لأيام متواصلة. ومع ذلك، يرى أحمد أن الأمان وحده مكسب لا يُستهان به. ويقول:”الأهم أنهم ينامون بهدوء، ولو مرضوا بنقدر نعالجهم. ما في خوف من فقدانهم هنا”.

بلغ عدد النازحين داخلياً وخارجياً نحو 14.3 مليون شخص حتى أبريل 2025، منهم 4 ملايين طفل. في تشاد وحدها، تجاوز عدد اللاجئين السودانيين 700 ألف، نصفهم تقريباً أطفال ونساء، حسب اليونسيف. ويعاني هؤلاء الأطفال النازحون واللاجئون مشاكل صحية كبيرة، أكثر من 700 ألف طفل يواجهون أسوأ أشكال سوء التغذية، مع زيادة مقلقة بنسبة 43.8% في الحالات خلال عام واحد، بحسب اليونسيف.

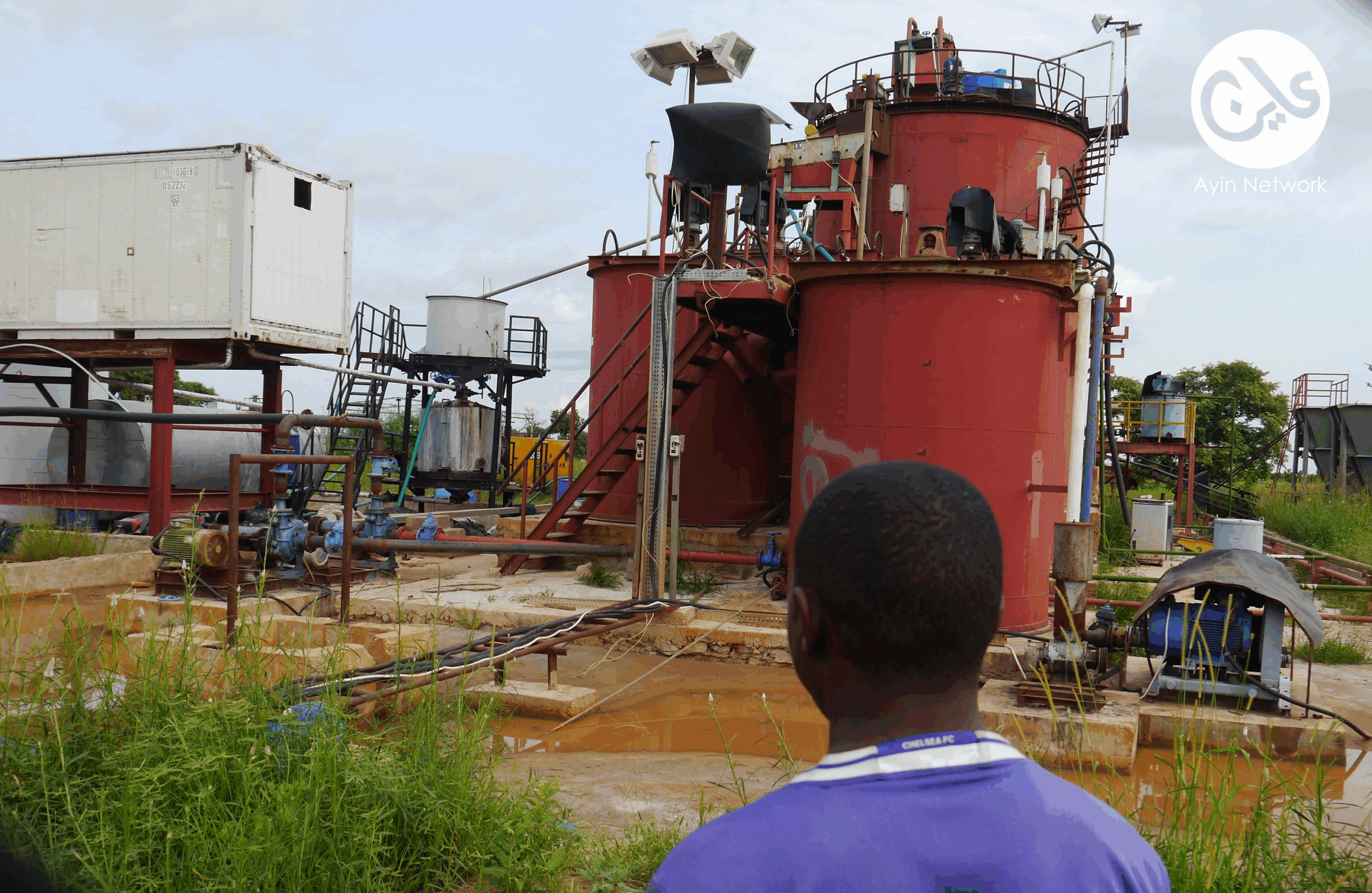

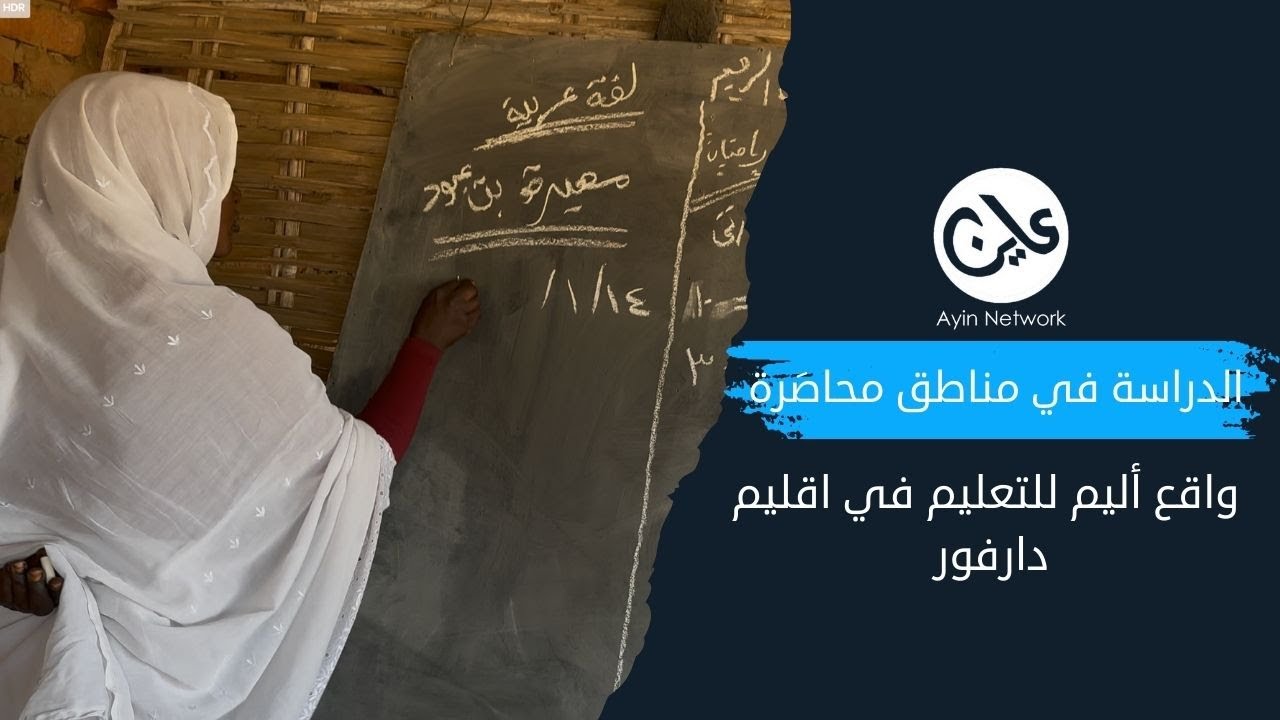

تعليم يُعاد إنتاجه بأدوات بسيطة

كان السودان يواجه أزمة تعليم قبل الحرب، لكن الصراع حوّل المؤسسات التعليمية إلى انهيار شبه شامل؛ إذ إنه أكثر من 90% من الأطفال خارج المدرسة. و3 ملايين طفل فقدوا تماماً الاتصال بالتعليم.

وسط هذا العتم، برز التعليم البديل كمنفذ أخير.

وفي ولاية نهر النيل، يظهر نموذج محدود، لكنه بالغ الدلالة على محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل الأطفال. فقد أعادت اليونيسف تشغيل مراكز “برنامج التعلم البديل” (ALP) داخل مدارس حكومية، لتمكين الأطفال المنقطعين عن الدراسة—خصوصاً النازحين—من اللحاق بالحد الأدنى من المهارات الأساسية بعد أكثر من عامين من الانقطاع بسبب الحرب.

في مدرسة المقرن للبنات، التحقت مئات الفتيات والنازحات ببرنامج مكثف يديره خمسة ميسرين، ويغطي العربية والإنجليزية والرياضيات عبر 15 جلسة أسبوعية. ورغم أن العدد لا يتجاوز 100 فتاة موزعات على مستويين، إلا أنه يقدّم مؤشراً على فجوة التعليم التي تضخمت على مستوى البلاد، حيث يواجه ملايين الأطفال خطر الانقطاع الطويل أو الدائم.

البرنامج لا يقتصر على الدروس؛ بل يدمج خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل، في محاولة لبناء “بيئة أمان” وسط انهيار المنظومة التعليمية. ويستفيد أكثر من 9,500 طفل في الولاية من مبادرات مشابهة بدعم من الصندوق الاستئماني STARS، وهي أرقام تظل محدودة مقارنة بحجم الاحتياج الوطني.

إعلام الأطفال.. مهمة محفوفة بالخطر

رصدت الأمم المتحدة زيادة 500% في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال: قتل، تجنيد، عنف جنسي، خطف، وزواج قاصرات. الأرقام تشير إلى انتهاك واحد تقريباً كل ساعة خلال الشهور الأولى. ورغم وجود قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل، فإن الحماية شبه غائبة في مناطق الصراع. ورغم انهيار القانون، تنبت مبادرات محلية صغيرة.

تصف الأستاذة نجوى إسماعيل، من منظمة إعلاميين من أجل الأطفال، في حديثها لـ(عاين): وضع الطفولة اليوم بأنه “مأساوي على نحو غير مسبوق”. من موقعها في رصد الانتهاكات وتنسيق العمل الإعلامي، ترى إسماعيل، أن الحرب دفعت آلاف الأطفال إلى فضاءات خطرة بلا أي مظلة حماية: زواج قُصّر، عمالة مبكرة، وانفصال عن الأسرة. لكن ما يفاقم المأساة – بحسبها – هو أن جزءاً كبيراً من هذه الانتهاكات لا يصل إلى العلن أصلاً.

حالة الفقر التي سببتها الحرب وتوقف آلاف العمال عن العمل وضع الأسر أمام خيار مؤلم بإرسال الأطفال إلى العمل. الطفل “علي، 12 عاماً”، مثال حي. بعد مقتل والده، أصبح مصدر الدخل الوحيد لأسرته عبر تلميع الأحذية وبيع البسكويت، في سوق عطبرة، محققاً نحو 100 الف جنيه أقل ثلاثين دولاراً أسبوعياً.

عمالة الأطفال توسعت لتشمل جمع الخردة، حمل البضائع، وحتى العمل في الورش الخطرة. السبب الأساسي بحسب نجوى إسماعيل، هو عدم توفر المعلومات من مناطق النزاع. الصحفيون لا يستطيعون الوصول، والمجتمعات نفسها لا تملك أدوات التوثيق، ما يجعل انتهاكات واسعة «غير مرئية» إلا لمن يعيشونها.

تضيف نجوى، إن ضعف التمويل الإعلامي المتخصص بقضايا الطفولة، إلى جانب تدنّي وعي المجتمع بحقوق الطفل، يخلق حاجزاً مضاعفاً: الانتهاك يحدث، لكنه لا يُعرف، وبالتالي لا يُعتبر جريمة، ولا يجد طريقه للرصد أو المتابعة.

رغم ذلك، تحاول المنظمة بناء «شبكات محلية» من متطوعين، وتدرّب مجموعات على التوثيق الأولي، لكن الفجوة ما تزال واسعة. كما ذكرت نجوى.

توصي نجوى بوجوب قيام حملات توعية واسعة بحقوق الطفل، دعم غرف الأخبار والمبادرات المتخصصة، وتعزيز القدرة على الرصد المستقل داخل مناطق الحرب. لحماية الأطفال – من منظورها – تبدأ من اعتراف العالم بوجودهم وما يتعرضون له.

جروح غير مرئية: الصدمات النفسية تعيد تشكيل الطفولة

الأطفال لا يتأقلمون، هم يدفنون الصدمة. وما يُدفن اليوم سيعود لاحقاً على هيئة اضطرابات أشد عندما يكبرون

أخصائي نفسي

يقول أستاذ علم النفس في جامعة بحري عبد الله آدم الشوالي، في مقابلة مع (عاين): أن “اضطراب ما بعد الصدمة هو السقف المشترك الذي يخيّم على من مر بالحرب، أو عاش في محيطها”. ويوضح، أن 95% ممن يتعرضون للكوارث يحتاجون إلى إسعاف نفسي أولي وتوفير أساسيات الأمان، بينما نحو 5% يصابون باضطرابات حادة تتطلب تدخلاً مختصين.

ويشير الشوالي، إلى أن الحرب أحدثت «اهتزازات داخلية» لدى السودانيين، وظهرت في تغيّر السلوك: كانطواء مفاجئ، فقدان القدرة على أداء المهام، حدّة في التعامل، سلوك تخشبي لدى البعض، اعتماد نفسي على المكان القديم (مثل التعلق بعودة الخرطوم كشرط لاستعادة الحياة. ويشدّد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً. تظهر الأعراض لديهم عبر: تبول لا إرادي، تحوّل اللعب إلى نماذج عنيفة، بكاء متواصل، كوابيس وصعوبة في النوم، تنمّر وسلوكيات اندفاعية.

ويلفت الأخصائي النفسي، إلى خطأ واسع الانتشار “المجتمع يفسّر تلك السلوكيات باعتبارها «مشاكل تربوية»، بينما هي في الواقع مؤشرات صدمة نفسية حادة”.

والأخطر – كما يقول – هو انتقال الصدمة بالعدوى: قد يتأثر الطفل الذي يعيش بعيداً عن مواقع القتال؛ بسبب القصص والصور والفيديوهات. الدماغ يتعامل معها بوصفها تجربة مباشرة، فتظهر عليه الأعراض نفسها.

يشير الشوالي، إلى أن النساء يواجهن طبقة مزدوجة من الضغط: العنف القائم على النوع، أعباء النزوح، والرعاية المباشرة للأطفال في ظل انهيار الوضع العام. أما الرجال، فالثقافة السائدة تلزمهم بالصمت، وتحمل الصدمات وحدهم، ما يجعل كثيرين منهم يعيشون اضطرابات غير معترف بها، مما يؤثر مباشرة علي تعاملهم مع الأطفال كضرب أو إهمال من الأب، ويقل الاهتمام من الأمهات إذا تعرضوا للاضطرابات.

ورغم الانهيار العام، بحسب الشوالي توجد مبادرات نفسية محلية تعمل على التدخل السريع والدعم النفسي الاجتماعي. لكنه يرى أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم مالي وتقني، وتحتاج قبل ذلك إلى وضع بروتوكولات واضحة للتعامل النفسي في الحروب، وهو ما يفتقر إليه السودان رغم تعدد تجاربه التاريخية مع النزاعات.