مدن السودان تختنق بالنفايات.. أزمة تتفاقم في زمن الحرب

منتدى الإعلام السوداني- عاين 15 سبتمبر 2025

سعاد محمد – ربة منزل من مربع 24 الصحافة بالخرطوم – تخوض الطريق بخطوات سريعة وسط شارع غمرته مياه الأمطار، وتكدست على جانبيه أكوام القمامة. رائحة العفن تخنق المكان، أسراب الذباب والبعوض تتطاير من حولها، فيما يلعب الأطفال قرب ميدان صار بركة آسنة كأن المشهد لا يعني لهم شيئاً.

تقول سعاد، وهي تشير إلى المصرف المليء بالمياه والقمامة: “الشوارع الرئيسية نُظفت شكلياً فقط، لكن الأوساخ لم تُرفع، والمجاري مغلقة. الروائح لا تفارقنا، وأصبحنا نتعايش مع هذا الوضع رغم خطورته.”

مشهد النفايات المتكدسة مع مياه الأمطار الراكدة، يكشف كيف تلاقت الحرب مع انهيار الخدمات البلدية، فتحولت الأحياء إلى مرادم مفتوحة، والشوارع إلى مستنقعات خصبة لتكاثر الأمراض.في مدن أنهكها القتال وغياب السلطات المحلية، تحولت النفايات من مظهر من مظاهر الإهمال، إلى مصدر خطر دائم على الصحة العامة وتهديد مباشر لحياة الناس. هنا، تتشكل بيئة مثالية للبعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك، ولتفشي أمراض الإسهالات والتيفويد، فيما تُرك المواطنون وحدهم في مواجهة الكارثة.

ومن الضفة الشرقية للخرطوم، شرق النيل لا يبدو الحال أفضل حيث تكدست النفايات مع مياه الأمطار في الطرقات، وتحولت المجاري إلى بؤر للبعوض، يصف عمر صديق، متطوع من منطقة الردمية بشرق النيل، الواقع هناك قائلاً: “لا توجد أي تحركات من الجهات الرسمية تجاه النفايات ومياه الخريف. كل يوم يزداد الوضع سوءً، الشوارع امتلأت بمياه الأمطار، والبعوض موجود بكميات كبيرة.”

ويضيف: أن الأهالي والمتطوعين حاولوا بجهود فردية توفير مبيدات للرش للحد من انتشار البعوض، “لكن حتى الآن لم ننجح في ذلك.” ويتابع: “المحلية نفسها لم تتحرك. وعدت أكثر من مرة بحل المشكلة، لكن دون أي نتيجة. الأمراض بدأت تنتشر بسبب الأوساخ والمياه الراكدة في الشوارع.

وكذلك في أم درمان، الشكاوى والهم واحد. في حي الواحة، تصف فاطمة عبد الرحمن معاناة السكان مع مياه الأمطار التي تنحدر نحو الخور، وتظل راكدة فيه لأشهر، فيما تبقى الشوارع محاصرة بالنفايات رغم وجود مكبات عند مداخلها. وتقول إن عربات المحلية تمر مرة واحدة في الأسبوع؛ تأخذ ما امتلأ وتضع مكبًا جديدًا، لكن الأوساخ تظل متراكمة، أو يتم حرقها في بعض الشوارع الداخلية، لبعد الأماكن المخصصة لوضع النفايات وقلتها، ومعها تتفاقم المخاطر الصحية، مشيرة إلى أن والدها أُصيب مؤخراً بحمى الضنك.

ومن أمبدة، يضيف عمر عبد العظيم صورة أخرى للأزمة، موضحاً أن سيارة المحلية تمر أسبوعياً بالفعل، لكن المشكلة الأعمق تكمن في المياه الراكدة التي تحولت إلى مصدر لتكاثر البعوض وانتشار الأمراض وسط الأحياء.

الاستجابة: بين عجز الدولة وصمود المجتمع

في ظل الانهيار المؤسسي الذي يشهده السودان، والعجز الرسمي، حيث اعترفت السلطات بعدم قدرتها على التعامل مع التحديات، مشيرة إلى صعوبة تمويل هيئة النظافة بالخرطوم، ونقص الموارد اللازمة لصيانة الآليات وتأمين حقوق العاملين، ما قلّص قدرة الدولة على إدارة الأزمات بفعالية.

فكانت الاستجابة من المبادرات المجتمعية، التي أظهرت قدرة المواطنين على ملء الفراغ الذي خلّفه غياب الدولة، وتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والصحية اليومية. وفي هذا الإطار، يوضح محمد جاد السيد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بغرفة طوارئ بحري، كيف ساهمت هذه المبادرات في الحفاظ على الصحة العامة ودعم الإصحاح البيئي في المدينة منذ بداية الحرب.

يقول جاد السيد، إن الغرفة أولت اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي والصحي منذ تأسيسها، فتعاونت مع محلية بحري في تنظيم حملات النظافة، حيث وفّرت الغرفة المواد والجاز، بينما تكفلت المحلية بالعمال والآليات. كما عملت الغرفة على نشر التثقيف الصحي في فترات تفشي الأوبئة مثل الكوليرا، للتقليل من المخاطر الناجمة عن تراكم النفايات والمياه الملوثة.

وفي المجال الصحي المباشر، دعمت الغرفة سبعة مراكز علاجية وعشر صيدليات عبر توفير الأدوية للأمراض المزمنة، وصيانة الأجهزة، وتقديم حوافز للأطباء، إلى جانب إدخال خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات إلكترونية وأطباء متخصصين. ويؤكد جاد السيد أن هذه الجهود لم تكن مجرد استجابة طارئة، بل تجسيد لروح النفير والتكافل السوداني، حيث كان المجتمع شريكًا أساسيًا في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية التي فاقمتها الحرب.

النفايات تهديد صحي مباشر

تقول د. فاطمة إدريس، أخصائية صحة عامة، عملت بعدد من المستشفيات، إن تراكم النفايات وركود مياه الأمطار في شوارع المدن وصل إلى مرحلة الإنذار الصحي. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تراجعت خدمات النظافة إلى مستويات خطيرة؛ إذ أصبح جمع النفايات متقطعًا أو متوقفًا في أحياء واسعة. ومع حلول الخريف انسدت مصارف الأمطار بالطمي والقمامة، فتحولت الطرق والأحياء السكنية إلى برك دائمة.

وتوضح د. فاطمة أن النتائج الميدانية لهذه الأوضاع مقلقة: ارتفاع ملحوظ في حالات الحمى والإسهال، وزيادة الشكاوى من الطفح الجلدي بين الأطفال، إلى جانب تصاعد الإصابات بالملاريا وحمى الضنك في مناطق كانت أقل تأثرًا سابقًا. وتضيف أن المراكز الصحية الأولية باتت تستقبل المزيد من الحالات الطارئة، بينما تعاني المستشفيات من شح الأدوية والمحاليل ونقص الكوادر بسبب تأخر الرواتب. أما حرق النفايات في المكبات العشوائية، فقد ضاعف من حالات أمراض الجهاز التنفسي وعرّض الأسر القاطنة بالقرب منها لمخاطر طويلة الأمد.

وترى أن الحلول العاجلة تبدأ بإطلاق حملات طوارئ لإزالة النفايات من الشوارع والأسواق الرئيسية، وفتح وتنظيف مصارف الأمطار عبر فرق مجهزة بمضخات وشاحنات شفط، إلى جانب تنفيذ حملات رش بيئي لمكافحة النواقل، وتوفير الدعم للمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الأساسية. كما تؤكد ضرورة إطلاق حملات توعية مجتمعية للحد من رمي النفايات في المصارف وتعزيز سلوكيات الوقاية.

وتختم بالقول: “هذه الأزمة تمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل. إنقاذ المدن من مخاطر النفايات والمياه الراكدة يبدأ بتحرك جاد من المحليات واستعادة النظام الصحي ليتمكن من أداء دوره.”

الأبعاد البيئية: تلوث متعدد الجوانب

قال علي عمر، ناشط بيئي يعمل في مجال التوعية البيئية، إن الوضع البيئي في مدن مثل الخرطوم والجزيرة يمكن وصفه بـ”الكارثة البيئية”.

وأضاف علي أن المخاطر الصحية الناتجة عن هذا الوضع تتجلى في تفشي الأمراض المعدية، إذ تجذب النفايات الحشرات والقوارض، فيما يطلق تحللها غازات سامة تؤثر في جودة الهواء. ومع موسم الخريف، تتحول الأكوام إلى برك ملوثة، مما يضاعف خطر انتشار أمراض مثل الكوليرا والإسهال المائي، وحمى الضنك والملاريا. وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة، بسبب تفاعلهم المباشر مع البيئة.

ويرى علي أن الحرب كانت السبب الرئيس وراء الانهيار الكامل لخدمات النظافة، وزاد من تفاقم الأزمة غياب المكبات الحديثة والاعتماد على الحرق العشوائي، الذي يطلق بدوره انبعاثات سامة مثل “الديوكسين” و”الفيوران”.

وأكد أن ولاية الجزيرة تحديدًا تأثرت بالنزوح المفاجئ لعشرات الآلاف من الأسر، ما أدى إلى ضغط ديموغرافي هائل على خدمات النظافة المحدودة أصلاً. هذا الضغط، بحسب علي، جعل من الصعب على أي نظام محلي متهالك أن يسيطر على الوضع.

ولفت إلى أن تقارير ميدانية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بحمى الضنك والملاريا نتيجة تكاثر البعوض في بيئة غير نظيفة، مع تزايد الحالات التي تستقبلها المراكز الصحية يوميًا.

وعن الحلول الممكنة، أوضح أن الوضع الحالي لا يسمح إلا بإجراءات عاجلة وبسيطة، مثل تشكيل فرق تطوعية لجمع النفايات من الأحياء، وإنشاء نقاط تجميع مؤقتة، وتكثيف التوعية بخطورة إلقاء القمامة عشوائيًا. كما يمكن للمنظمات الإنسانية أن تقدم دعمًا محدودًا عبر توفير معدات بسيطة كالعربات اليدوية والقفازات. وأضاف أن بعض الأحياء بالفعل شهدت مبادرات شبابية وحملات نظافة محلية، بدعم محدود من منظمات دولية، وهي تجارب يمكن البناء عليها.

أما على المدى البعيد، فيرى علي أن السلطات بعد الحرب مطالبة بوضع خطة استراتيجية متكاملة لإعادة بناء قطاع النظافة، تشمل تخصيص ميزانيات كافية، وتدريب الكوادر، وتحديث المعدات، وإنشاء مكبات صحية حديثة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في العملية، وفرض قوانين صارمة للحد من التلوث.

وختم علي إفادته بالقول: “إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فإن الأزمة البيئية ستزداد قتامة، وستنتشر الأوبئة بشكل أوسع، ما يجعل إعادة البناء أكثر صعوبة وتكلفة. وتجربة الخرطوم والجزيرة تعلّمنا أن الأنظمة البيئية الضعيفة تنهار سريعًا أمام الأزمات، وأن المبادرات المجتمعية هي السبيل الأنجع للبقاء في مواجهة غياب الدولة”.

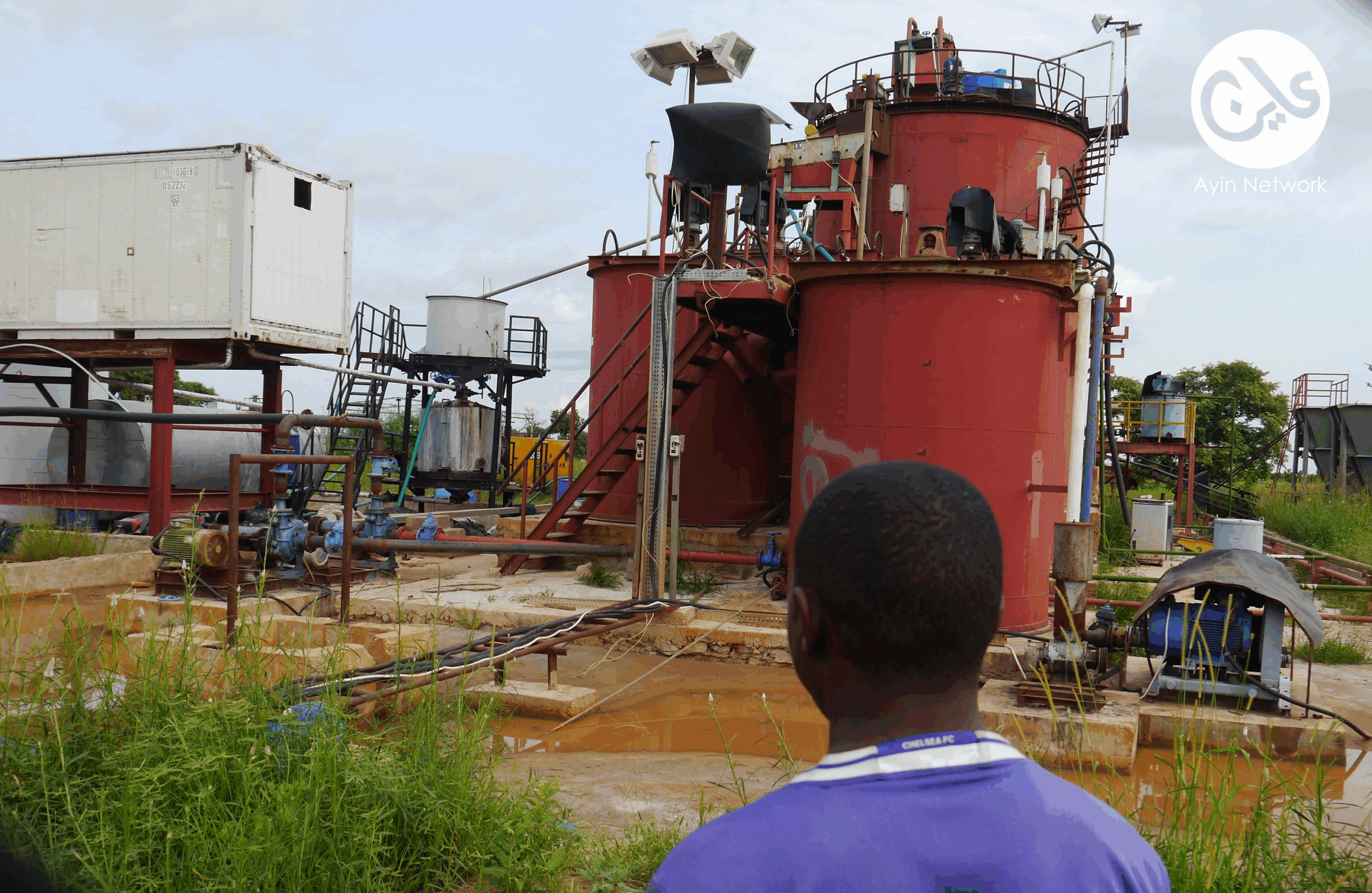

مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب الحرب

لم تكن شكاوى السكان حول تراكم الأوساخ والمياه الراكدة وتحذيرات الخبراء معزولة عن جذور أعمق. فالأزمة لم تبدأ مع الحرب، بل كانت ممتدة قبلها بسنوات. ففي 12 يوليو 2022، كشف والي الخرطوم آنذاك، أيمن نمر، في مؤتمر صحفي أن العاصمة تنتج يوميًا 6,569 طناً من النفايات، بينما تعجز المحليات عن التعامل مع 3,340 طناً منها. وأقر بأن عدد الآليات المتوفرة بعد الصيانة الأخيرة لم يتجاوز 317 آلية، في حين أن الحاجة الفعلية تقدر بـ732 آلية.

هذه الأرقام تعكس أن المنظومة كانت تعاني خلل هيكلي طويل الأمد، وهو ما جعل انفجار الحرب بمثابة الضربة القاضية. ففي مقابلة مع مسؤول محلي سابق – طلب حجب اسمه – أكد أن الانهيار الفعلي لخدمات النظافة وإدارة مياه الأمطار بدأ مع اندلاع القتال في أبريل 2023، مؤكداً أن انهيار منظومة النظافة وإدارة مياه الأمطار بدأ من هناك.

المحليات هي الجهة التنفيذية الأقرب للمواطن؛ تملك الآليات والفرق والخبرة التي تؤهلها لفتح المصارف وتنظيف الشوارع وإدارة مكبات النفايات، لكن كل ذلك تآكل بصورة جذرية.

مسؤول محلي سابق

كما أشار المسؤول إلى أن المحليات فقدت خلال الشهور الأولى من النزاع معظم شاحنات الجمع والمعدات، بعدما تعرضت مخازنها ومكاتبها للنهب والتخريب، وتوقف تمويلها أو تقلّص بشدة، ما أدى إلى انقطاع رواتب العمال، نقص الوقود، وغياب قطع الغيار. ومع غياب هذه السندات الأساسية، تحولت الشوارع إلى مستنقعات بعد كل هطول مطري، تاركة السكان في مواجهة مباشرة مع المخاطر الصحية والبيئية والاجتماعية.

ويشير المصدر إلى أن المحليات ليست مجرد “تفاصيل إدارية ثانوية”، بل هي الحل العملي الوحيد على الأرض إذا ما مُنحت الحماية والتمويل والإسناد الفني. ويوضح أن الإجراءات العاجلة المطلوبة تبدأ بالتوثيق الفوري للأضرار ورفعها إلى الجهات المركزية، مروراً بإنشاء وحدات طوارئ تعمل بمعدات مؤقتة كالشاحنات والمضخات المستأجرة، وتخصيص اعتمادات عاجلة للوقود وقطع الغيار وصرف أجور العمال.

كما يشدد على ضرورة إعادة تأهيل مصارف الأمطار عبر جهود مجتمعية مسنودة بالمحليات، مع إطلاق حملات توعية للحد من رمي النفايات في المجاري. ويختم قائلاً: “استعادة قدرة المحليات على العمل تعني استعادة المدن من مستنقعات النفايات والمياه الراكدة — وإلا ستبقى الأزمة تتفاقم وتكلف المجتمع ثمناً أكبر بكثير.”

ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (شبكة عاين) لعكس ما تحولت إليه الأحياء داخل المدن، التي اصبحت مستنقعات للنفايات والمياه الراكدة في أزمة بيئية وصحية هيكلية تفاقمت بالحرب، ما أدى إلى تفشي الأمراض وتدهور مريع للصحة بشكل عام. ويلفت لعجز الدولة والمحليات عن التدخل بسبب نقص التمويل والمعدات، مقابل جهود مجتمعية محدودة لسد الفجوة.